Trois articles extraits du Institution of Naval Ship de 1960 , concernant les cuirasses classe

HMS NELSON : Le premier est en rapport aux conséquences du traité de Washington sur le design ; triple tourelles milieu, impact structure , changement d’acier ; le deuxième évoque l’inauguration de l’hydraulique de puissance pour les appareils à gouverner ; et le dernier relate l’échouage du NELSON en sortie de la passe de Portsmouth ; essais bassin ne disent pas tout , faible manoeuvrabilité des grands déplacements aux basses vitesses, inerties et divers effets parasites des eaux resserrées …..

Fais je que j’ai pu pour la trad, les maitrisant anglais du forum me pardonnerons « les écorchures » …..

THE BATTLESHIPS NELSON AND RODNEY"

THE BATTLESHIPS NELSON AND RODNEY"

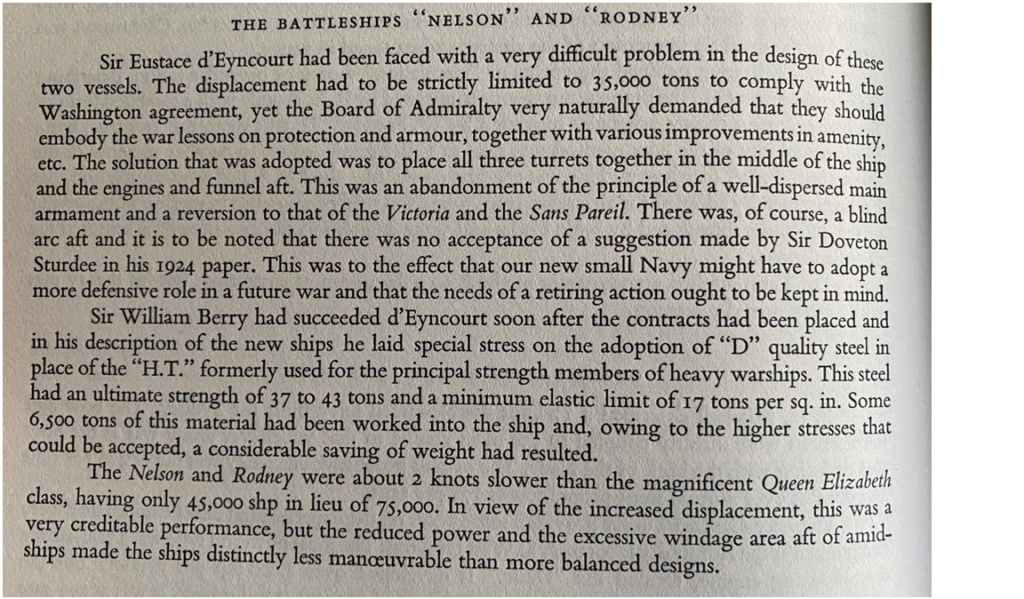

Sir Eustace d'Eyncourt had been faced with a very difficult problem in the design of these two vessels. The displacement had to be strictly limited to 35,000 tons to comply with the Washington agreement, yet the Board of Admiralty very naturally demanded that they should embody the war lessons on protection and armour, together with various improvements in amenity etc. The solution that was adopted was to place all three turrets together in the and the engines and funnel aft. This was an abandonment of the principle of a well-dispersed main armament and a reversion to that of the Victoria and the ‘Sans Pareil’. There was, of course, a blind arc aft and it is to be noted that there was no acceptance of a suggestion made by Sir Doveton Sturdee in his 1924 paper. This was to the effect that our new small Navy might have to adopt a more defensive role in a future war and that the needs of a retiring action ought to be kept in mind. Sir William Berry had succeeded d'Eyncourt soon after the contracts had been placed and in his description of the new ships he laid special stress on the adoption of "D" quality steel in place of the "RT." formerly used for the principal strength members of heavy warships. This steel had an ultimate strength of 37 to 43 tons and a minimum elastic limit of 17 tons per sq. in. Some 6,500 tons of this material had been worked into the ship and, owing to the higher stresses that could be accepted, a considerable saving of weight had resulted. The Nelson and Rodney were about 2 knots slower than the magnificent Queen Elizabeth class, having only 45000 shp in lieu of 75,000. In view of the increased displacement, this was a very creditable performance, but the reduced power and the excessive windage area aft of amid-ships made the ships distinctly less manoeuvrable than more balanced designs.

trad

Sir Eustace d'Eyncourt avait été confronté à un problème très difficile dans la conception de ces deux navires. Le déplacement devait être strictement limité à 35000 tonnes pour se conformer à l'accord de Washington, mais le Conseil d'amirauté a tout naturellement exigé qu'ils incarnent les leçons de guerre sur la protection et le blindage, ainsi que diverses améliorations et commodités, etc. La solution adoptée était de placer les trois tourelles ensemble devant l’appareil propulsif et donc les cheminées à l'arrière. C’était un abandon du principe d’un armement principal bien dispersé et un retour à celui du Victoria et du «Sans Pareil». Il y avait, bien sûr, un angle mort sur l'arrière et il est à noter qu'il n'y a pas eu d'acceptation d'une suggestion faite par Sir Doveton Sturdee dans son article de 1924.

Cela avait pour effet que notre nouvelle petite marine pourrait avoir à adopter un rôle plus défensif dans une guerre future et que les besoins d'une action de retraite ( fuite) devraient être gardés à l'esprit. Sir William Berry avait succédé à d'Eyncourt peu de temps après la passation des contrats et dans sa description des nouveaux navires, il insista particulièrement sur l'adoption de l'acier de qualité «D» à la place du «RT». autrefois utilisé pour les principaux membres de la force des navires de guerre lourds. Cet acier avait une résistance à la rupture de 37 à 43 tonnes ( 510 à 592 Mpa ) et une limite élastique minimale de 17 tonnes par pouce carré ( 234 Mpa) . Environ 6 500 tonnes de cet acier avaient été utilisées dans la structure de ce navire , en raison des contraintes plus élevées qui pouvaient être acceptées, une quantité considérable une économie de poids en avait résulté. Les Nelson et Rodney étaient environ 2 nœuds plus lents que la magnifique classe Queen Elizabeth, avec seulement 45 000 shp au lieu de 75 000. Compte tenu du déplacement accru, c'était une performance très honorable, mais la puissance réduite et le fardage excessive à l'arrière les rendaient nettement moins manoeuvrables que des conceptions plus équilibrées.

STEERING TRIALS ON THE "NELSON" AND "RODNEY"

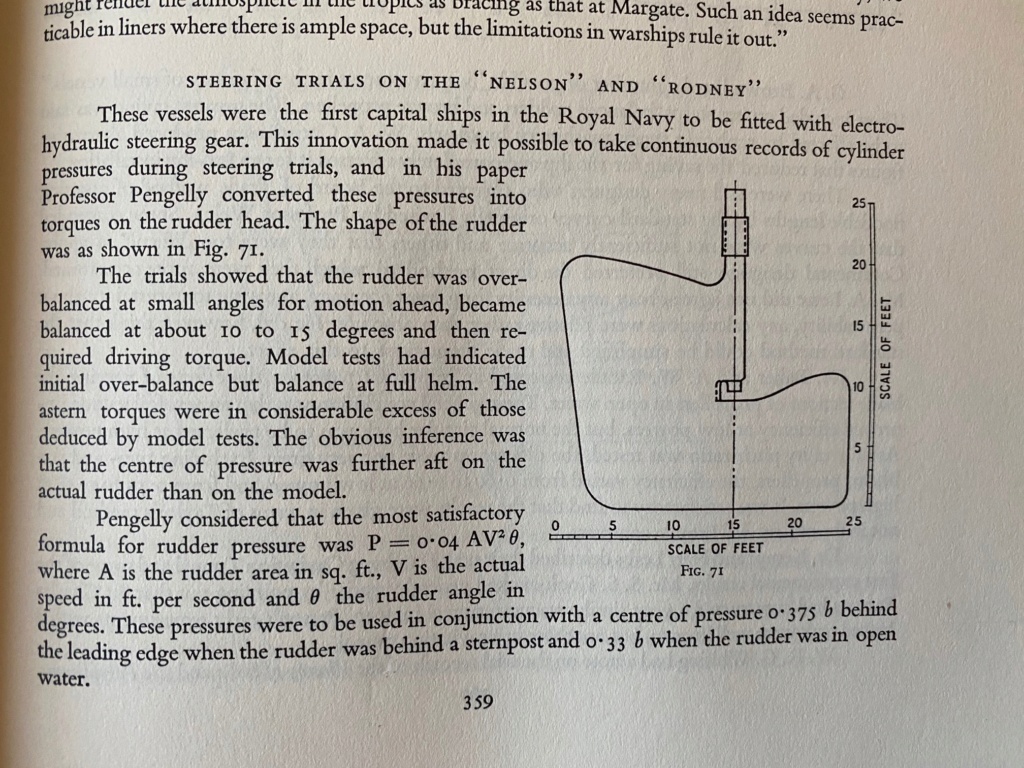

"These vessels were the first capital ships in the Royal Navy to be fitted with electro-hydraulic steering gear. This innovation made it possible to take continuous records of cylinder pressures during steering trials, and in his paper Professor Pengelly converted these pressures into torques on the rudder head. The shape of the rudder was as shown in Fig. 71.

The trials showed that the rudder was over-balanced at small angles for motion ahead, became balanced at about 10 to 15 degrees and then required driving torque. Model tests had indicated I initial over-balance but balance at full deduced by model tests. The obvious inference was astern torques were in considerable excess of those that the centre of pressure was further aft on the actual rudder than on the model.

Pengelly considered that the most satisfactory formula for rudder pressure was P = 0.04 AV² ∂, where A is the rudder area in sq. ft., V is the actual speed in ft. per second and ∂ the rudder angle in degrees. These pressures were to be used in conjunction with a centre of pressure 0.375 b behind the leading edge when the rudder was behind a sternpost and 0.33 b when the rudder was in open water."

trad

Ces navires ont été les premiers navires capital ship de la Royal Navy à être équipés d'un appareil à gouverner électrohydraulique. Cette innovation a permis d'enregistrer en continu les pressions des cylindres pendant les essais de giration et, dans son article, le professeur Pengelly a converti ces pressions en couples sur la mèche de gouvernail. La forme du gouvernail était celle illustrée à la Fig.71. Les essais ont montré que le gouvernail était sur-équilibré à de petits angles pour le mouvement vers l'avant, s'est équilibré à environ 10 à 15 degrés et a ensuite nécessité un couple d'entraînement. Les tests sur modèle avaient indiqué un suréquilibre initial mais un équilibre au maximum déduit par des tests sur modèle. La conclusion évidente était que les couples arrière étaient largement supérieurs à ceux que le centre de pression était plus en arrière sur le gouvernail réel que sur le modèle. Pengelly a estimé que la formule la plus satisfaisante pour la pression du gouvernail était P = 0,04 AV² ∂, où A est la surface du gouvernail en pieds carrés, V est la vitesse réelle en pieds par seconde et ∂ l'angle du gouvernail en degrés. Ces pressions devaient être utilisées conjointement avec un centre de pression à 0,375 b derrière le bord d'attaque lorsque le gouvernail était derrière un poteau arrière et à 0,33 b lorsque le gouvernail était en eau libre.

STEERING AND PROPULSION OF "NELSON" IN A RESTRICTED CHANNEL

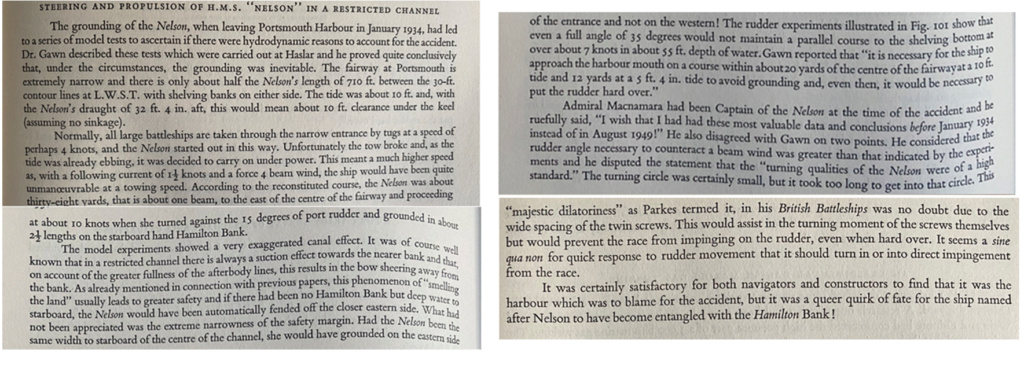

The grounding of the Nelson, when leaving Portsmouth Harbour in January 1934, had lied to a series of model tests to ascertain if there were hydrodynamic reasons to account for the accident. Dr. Gawps described these test which were carried out at HasIar and he proved quite conclusively that, under the circumstances, the grounding was inevitable. The fairway at Portsmouth is extremely narrow and there is only about half the Nelson's length of 710 ft. between the 30-ft contour lines at L.W.S.T.(Low Water Slack Tide) with shelving banks on either side. The tide was about 10 ft. and, with the Nelson's draught of 32 ft. 4 in. aft, this would mean about 10 ft. clearance under the keel (assuming no sinkage).

Normally, all large battleships are taken through the narrow entrance by tugs at a speed of perhaps 4 knots, and the Nelson started out in this way. Unfortunately the tow broke and, as the tide was already ebbing, it was decided to carry on under power. This meant a much higher speed as, with a following current of 1 ½ knots and a force 4 beam wind, the ship would have been quite unmanoeuvrable at a towing speed. According to the reconstituted course, the Neslon was about thirty-eight yards, that is about one beam, to the east of the centre of the fairway and proceeding at about 10 knots when she turned against the 15 degrees of port rudder and grounded in about 2 ½ lengths on the starboard hand Hamilton Bank

The model experiments showed a very exaggerated canal effect. It was of course well know that in restricted channel there is always a suction effect toward the nearer bank and that on account of the greater fullness after body lines this results in the bow sheering away from the bank . As already mentioned in connection with previous papers this phenomenon of “smelling the land “ usually leads to greater safety and if there had been no Hamilton Bank but deep water to starboard, the Nelson would not been appreciated have been automatically fended was the extreme narrowness of the safety margin. Had the Nelson been the same width to starboard of the centre of the channel, she would have of the entrance and not on the western!

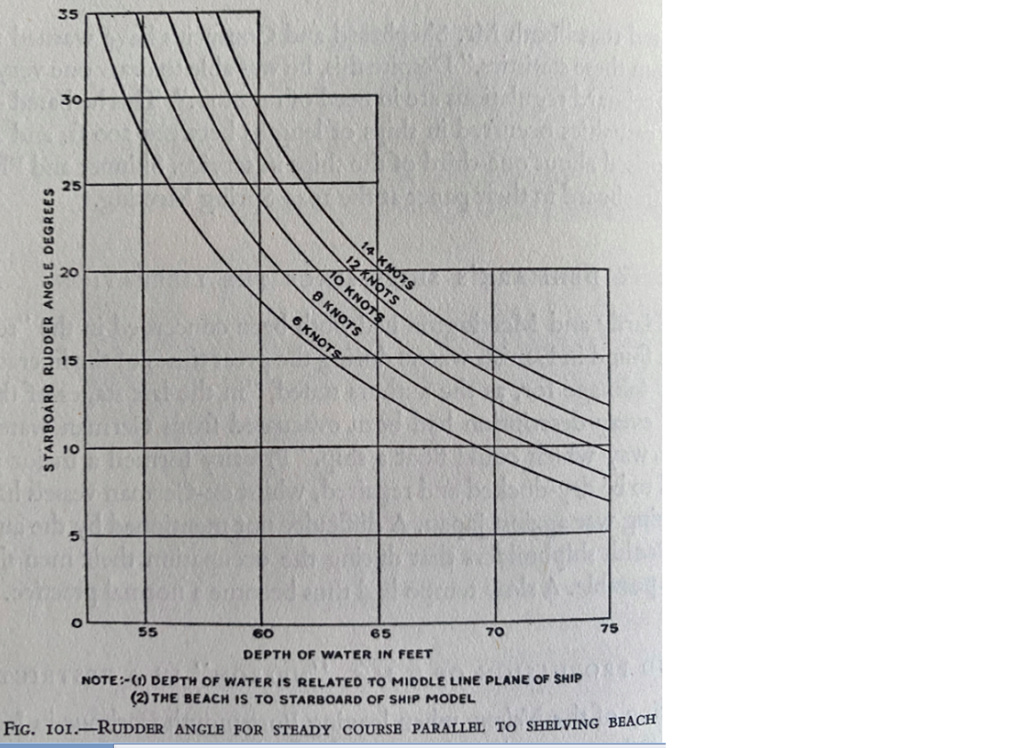

The rudder experiments illustrated in Fig. 101 shove that even a full angle of 35 degrees would not maintain a parallel course to the shelving bottom at over about 7 knots in about 55 in. depth of water. Gawn reported that "it is necessary for the ship to approach the harbour mouth on a course within about 20 yards of the centre of the fairway at a 10 ft tide and 12 yards at a 5 ft. 4 in. tide to avoid grounding and., even then, it would be necessary to put the rudder hard over."

Admiral Macnamara had been Captain of the Nelson at the time of the accident and he ruefully said "I wish that I had had these most valuable data and conclusions before January 1934 instead of in August 1949" He also disagreed with Gawn on two points. He considered that the rudder angle necessary to counteract a beam wind was greater than that indicated by the experiments and he disputed the statement that the "turning qualities of the Nelsen were of a high standard." The turning circle was certainly small, but it took too long to get into that circle this The "majestic dilatoriness" as Parkes termed it, in his British Battleships was no doubt due to the wide spacing of the twin screws. This would assist in the turning moment of the screws themselves but would prevent the race from impinging on the rudder, even when hard over. It seems a sine qua non for quick response to rudder movement that it should turn in or into direct impingement from the race. It was certainly satisfactory for both navigators and constructors to find that it was the harbour which was to blame for the accident, but it was a queer quirk of fate for the ship named after Nelson to have become entangled with the Hamilton bank

EVOLUTION DE L’HMS «NELSON» EN EAUX RESERREES

L'échouage du Nelson, à la sortie du port de Portsmouth en janvier 1934 n’avait pas vérifié une série d'essais sur modèle pour vérifier s'il y avait des raisons hydrodynamiques pour expliquer l'accident.

Le Dr Gawps avait décrit ces tests effectués à HasIar et prouvé de manière assez concluante que, dans les circonstances, l'échouement était inévitable.

Le chenal de Portsmouth est extrêmement étroit et il n'y a qu'environ la moitié de la longueur du Nelson de 710 pieds (216 m) entre les 30 pieds( 9.1m ) au zéro marée basse avec des bords du chenal. La hauteur de marée était d'environ 10 pieds ( 3 m ) et, avec le tirant d'eau arrière du Nelson de 32 pieds 4 pouces ( 9.85 m) , cela signifiait un pied de pilote d'environ 10 pieds (3m) sous la quille (en supposant aucun alourdissement ). Normalement, tous les gros cuirassés sont remorqués à travers l'entrée étroite par des remorqueurs à une vitesse voisine de 4 nœuds, et le Nelson été assisté suivant cette procédure. Malheureusement, l’aussière de remorque s'est rompue et, comme la marée descendait déjà, il a été décidé de maintenir la puissance. Cela signifiait une vitesse beaucoup plus élevée car, avec un courant de marée de 1 ½ nœuds et un vent de force 4, le navire aurait été tout à fait incontrôlable à la vitesse de remorquage. Selon reconstitution de la trajectoire , le Nelson était à environ trente-cinq mètres , soit environ un bau , à l'est du milieu du chenal et progressait à environ 10 nœuds quand il a viré barre à 15 degrés sur bâbord et s'est échoué à environ 2 ½ longueurs à tribord sur l’ Hamilton Bank.

Le modèle expérimente a montré un effet canal très exagéré. Il était bien sûr reconnu que dans un canal étroit, il y a toujours un effet de succion vers la rive la plus proche et qu'en raison de la plus grande amplitude après les lignes de carène , se produit un écartement de la proue par rapport à la rive. Comme déjà mentionné en relation avec les articles précédents, ce phénomène de «smelling the land» conduit généralement à une plus grande sécurité et s'il n'y avait pas eu la présence d’Hamilton Bank mais d’eaux profondes à tribord la timonerie du Nelson ne se serait pas rendu compte s'il avait été automatiquement repoussé de l'extrême étroitesse de la marge de sécurité.

Si le Nelson avait eu la même largeur à tribord du centre du chenal, il l'aurait eu de l'entrée et non à l'ouest!

Les expériences de gouvernail illustrées sur la figure 101 montrent que même un angle de 35 degrés ne maintiendrait pas une trajectoire parallèle au lit du chenal à plus d'environ 7 nœuds dans environ 55 pouces de profondeur d'eau ( 1.4 m) . Gawn a signalé qu '«il est nécessaire que le navire s'approche de l'embouchure du sur un parcours à environ 18 mètres du centre du chenal à une marée de 10 pieds ( 3m) et à 11 mètres à une marée de 5 pieds 4 pouces ( 1.6m) pour éviter l'échouement et même dans ce cas, il était nécessaire de mettre le safran en butée. "

L'amiral Macnamara avait été capitaine du Nelson au moment de l'accident et il a dit avec regret: «J'aurais aimé avoir ces données et conclusions les plus précieuses avant janvier 1934 au lieu d'août 1949». Il était également en désaccord avec Gawn sur deux points. Il a estimé que l'angle de barre nécessaire pour contrecarrer un vent de faisceau était supérieur à celui indiqué par les expériences et il a contesté l'affirmation selon laquelle «les qualités de braquage du Nelson étaient d'un niveau élevé». Le rayon de braquage était certes petit, mais il a fallu trop de temps pour entrer dans ce cercle. La «dilatation majestueuse» comme l'appelait Parkes, dans ses cuirassés britanniques était sans doute due au large espacement des deux hélices. Cela aidait au moment de rotation des hélices elles-mêmes mais empêchait le coup de fouet du safan, même en cas de problème. Cela semble une condition sine qua non pour une réponse rapide du safran que celui-ci se transforme ou en impact direct de la giration. Il était certainement satisfaisant pour les navigateurs et les constructeurs de constater que c'était la configuration de la passe qui était à blâmer pour l'accident, mais c'était une étrange bizarrerie du destin pour le navire nommé d'après Nelson de s'être empêtré dans l’Hamilton bank